巴西洛可可艺术巧妙地融合了“中国风”元素,呈现出一种独具特色且极具吸引力的文化景观。这一现象不仅反映了葡萄牙殖民时期巴西与亚洲美学之间的交流,同时也揭示了其背后丰富的文化底蕴,亟需我们进行深入的探究与分析。

巴西洛可可艺术的独特风貌

洛可可艺术起源于17至18世纪的欧洲,对巴西艺术产生了显著的冲击。巴西艺术史通常被视为欧洲、美洲原住民及非洲美学相互融合的结晶,并融入了亚洲美学的元素。出人意料的是,巴西的洛可可艺术展现出了独特的“中国风”特点。在当时的历史背景下,这种艺术风格的兴起并非偶然,而是多元文化交汇的产物。这一现象并不广为人知,许多对这一领域研究不够深入的学者可能并不了解这一事实。

这种独特的艺术风格之所以得以形成,主要源于其与历史背景的紧密关联。葡萄牙与殖民地之间的不平等关系虽一目了然,但在文化交流领域,巴西深受葡萄牙影响,从而有机会接触并吸收了洛可可等欧洲艺术风格。与此同时,巴西艺术巧妙地融合了亚洲美学中的“中国风”。

亚洲美学的渗透

玛丽斯黛拉·卡尔内罗,巴西学者,指出在葡萄牙殖民巴西期间,巴西艺术深受中国美学的影响。她进一步强调,巴西艺术中的巴洛克风格,其根源可追溯至亚洲。当时,葡萄牙人遭遇了全新的语言、视角和世界观。在这样的跨文化交流背景下,欧洲人模仿中国视觉艺术特征,形成了所谓的“Chinoiseries”风格。

在16至20世纪,中国建筑及其他艺术形式对欧洲公众产生了显著吸引力。这一时期,欧洲对中国的产品需求急剧上升,瓷器尤为突出。这一需求的激增推动了中欧艺术的交流与融合。进入18世纪,中国艺术对洛可可风格产生了显著影响,其特色元素成为洛可可风格的显著标志。同时,中式美学亦传播至巴西。

中国风典型案例

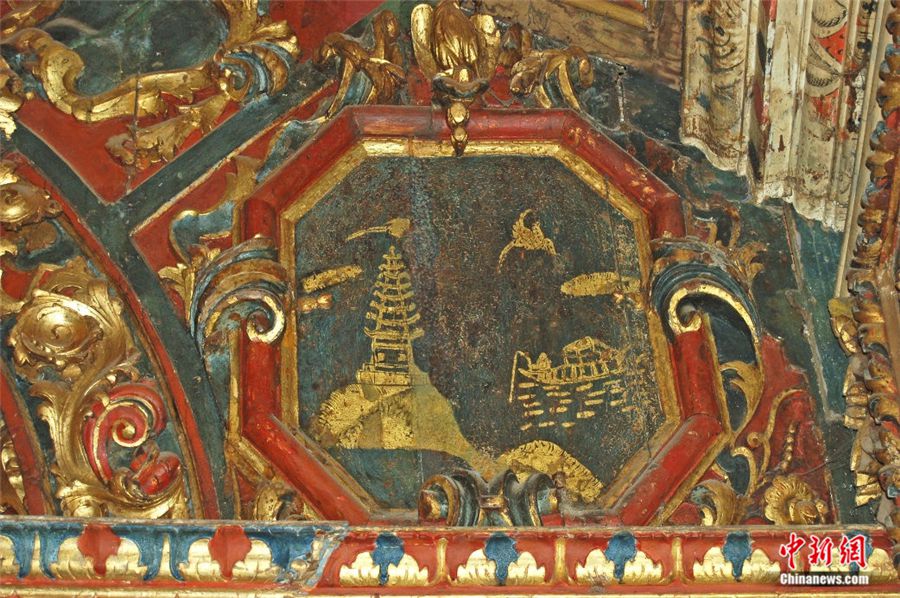

在那个艺术盛期,众多画家与雕塑家致力于打造富有中国特色的艺术作品。尽管他们未曾亲自目睹过中国艺术的原作,但他们的创作灵感主要源自对模仿作品的借鉴。这种风格因其广泛的受欢迎程度而备受推崇。即便没有亲眼目睹过真品,这些作品依然成功地展现了所谓的“中国风”。

该作品虽以仿制品为蓝本进行创作,然而创作者们巧妙地将中式美学元素融入其中。这一融合使得巴西洛可可艺术展现出独特的“中国风格”。此现象充分体现了中国美学所具有的显著影响力和感染力。

文化融合现象

巴西文化在巴洛克与洛可可风格中,明显体现了与中国文化交流融合的特点。在遥远的巴西北部,巴西的殖民地精英们,一心追求在异国他乡复现葡萄牙都市的豪华生活。在那个特定的历史阶段,“东方风格”被广泛认为是崇高与奢华的象征。

此次文化交汇堪比一场盛宴,巴西在艺术创作中巧妙地融入了中国文化的精髓,同时,对奢华生活亦有着独到的见解与诠释。尽管地理距离遥远,但不同文化通过艺术风格的相互借鉴,成功构筑了沟通的桥梁。

背后隐藏问题

目前,针对文化融合现象的质疑之声持续上升。将非欧洲文化要素融入的行为,常被视为一种异化,一种简化的表征。以巴西为例,其尝试将中国文化元素融入,却未能全面展现中国文化的多元性与复杂性。

从不同视角对文化融合现象进行审视,能够加深我们对不同文化间互动深层意义的理解。这一现象在文化交流领域较为常见,而在文化相互学习的过程中,问题也时常相伴而生。

欣赏艺术的意义

艺术鉴赏在把握历史进程、国家发展轨迹和文化传承中具有举足轻重的地位。以巴西洛可可艺术中的“中国风”为例,这一艺术流派生动地描绘了当时全球各国及地区间的交流与互动情形。

在全球多元文化的交汇点,对巴西洛可可艺术独特风格的深入探究,有助于人们探索在世界舞台上确立个人定位的策略。

各位观众,请问是否还有其他艺术形式,它们源自不同文化的交汇与融合?我们诚挚地邀请您加入讨论。此外,也请您点赞并分享这篇文章,以吸引更多人士加入这场关于艺术与文化的深入交流。